Elefante americano

Un tapiro in una stampa dell’900. prima di indicarlo col nome derivato dal termine usato dagli indios (tapire), lo si descriveva con giri di parole. Ancora nell’800, per molti, era un “elefante americano”.

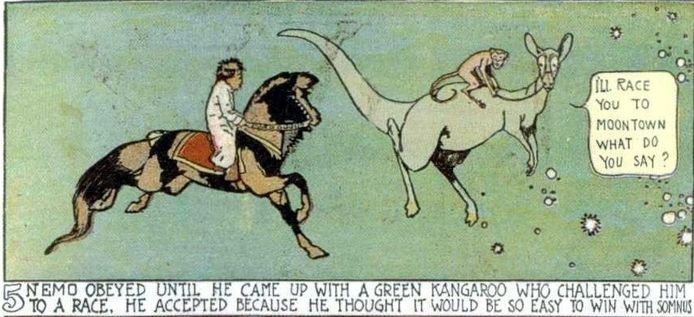

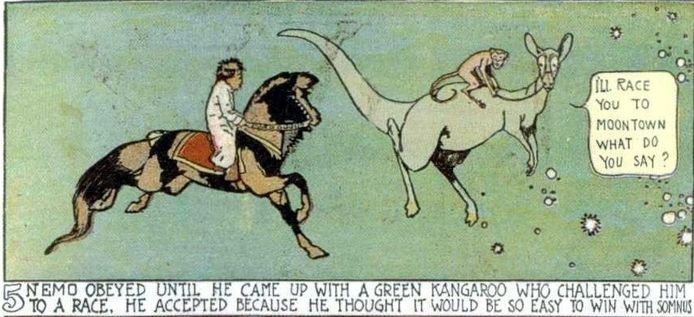

Cook aveva ragione: il kangooroo è un canguro

I marinai del capitano James Cook, alla fonda sulla costa del Nord Queensland per riparare i danni provocati dall’impatto della loro nave con la grande barriera corallina, dissero di aver visto un animale “dalle dimensioni di un levriero color topo e molto veloce”. Tanto strano, disse il naturalista di bordo, sir Joseph Banks, che “compararlo a un qualsiasi animale europeo sarebbe impossibile, perché non ha la minima somiglianza con nessuno con quelli che io abbia visto”.

Caro diario Sia Cook che Banks, nei loro diari dell’agosto del 1770, scrissero che gli aborigeni del posto chiamavano questo strano animale kangooroo o kanguru. Il nome venne confermato da altri esploratori, che lo rilevarono anche in Tasmania; ma altri ancora dissero che gli aborigeni da loro incontrati chiamavano l’animale patagorong, e non avevano mai sentito il termine kangooroo.

Falsa convinzione Per molto tempo nessuno fu in grado di confermare quanto scritto da Cook, tanto che ci si coinvinse che quel nome fosse frutto di un equivoco: gli aborigeni no avrebbero compreso la domanda “Come si chiama?” espresa in inglese, e avrebbero risposto nella loro lingua, “Non capisco!”. Recenti studi linguistici hanno però confermato l’annotazione di Cook e Banks: nella lingua aborigena guugu yimidhirr, parlata a nord-est del Queensland, esiste effettivamente il termine gugurru, riferito ad alcune specie di canguro.

L’interprete non c’entrava

Un canguro in un trattato dell’800. Per anni si è creduto che il suo nome fosse frutto di un errore di traduzione.

Le cartine alcuni dei primi nomi dati dagli europei alle nuove terre.

Il succedersi delle dominazioni e la fine del colonialismo portarono poi alla comparsa dei nomi attuali.

Lo sguardo femminile su foreste impenetrabili e deserti inesplorati, fra indios e cacciatori di teste

L’alta metà del mondo

Toilette africana

L’americana Osa (1894-1953), viaggiatrice e fotografa, fa il bagno in una buca scavata nel terreno in Africa (Anni ’30). Con il marito è stata autrice di documentari e libri sui luoghi più esotici del mondo.

L’americana Osa (1894-1953), viaggiatrice e fotografa, fa il bagno in una buca scavata nel terreno in Africa (Anni ’30). Con il marito è stata autrice di documentari e libri sui luoghi più esotici del mondo.

Avete 3 minuti per dare il nome di almeno due esploratrici. Troppo difficile? Provate con una. Provate in 3 minuti per dire il nome di una donna che ha fatto del viaggiare la sua vita, come Colombo, come Cook o come Marco Polo. Non stupitevi se non ve ne viene in mente alcuna. Nei libri dedicati alle esplorazioni, le donne (quando ci sono) si contano sulle dite di una mano sola. E persino la Storia delle donne di Georges Duby (Laterza), un corposo dizionario in 5 volumi che vuole rendere giustizia al gentil sesso, non ne cita neanche una. «Eppure, le esploratrici sono moltissime». Partivano sfidando i pregiudizi e gli inviti alla cautela di mariti perplessi e amici preoccupati. E non lo facevano per gloria - perché fino all’inizio del ‘900 le donne non erano ammesse nella cerchia esclusivista dei geografi – né per i soldi – perché le esploratrici non ricevevano finanziamenti per i loro viaggi, e spesso per assecondare la loro passione, finivano in bolletta.

Clandestine pazze Le più fortunate potevano disporre di un discreto patrimonio personale. Così, nel 1867, Alexandre Tinné, rampolla di una ricchissima famiglia olandese, organizzò una spedizione in Africa alla ricerca delle sorgenti del Nilo, provocando un travaso di bile a Samuel Baker, esploratore inglese che stava battendo palmo a palmo la stessa regione con il medesimo obiettivo. Mentre lui era bloccato a Khartoum (in Sudan) in cerca di finanziamenti, la ventiseienne Alexandrine, accompagnata dalla madre e da una zia, lo sorpassò con il suo piroscafo, i suoi tre battelli, i 500 portatori e i 65 soldati che aveva assoldato. “Devono essere proprie pazze. Ma lo sanno che i nativi sono nudi come Dio li ha fatti?” si infuriava Baker nel suo diario.

Siamo donne o marinai. Ma se la geografia era sconveniente per una donna i viaggi in mare erano un vero tabù. Così, per seguire la sua passione, nel 1766 Jeanne Baré si travestì da marinaio e si fece arruolare come aiutante del naturalista Philibert Commerson nella prima spedizione francese attorno al mondo, capitanata da Louis Antoine Bougainville. «Jeanne era la fidanzata di Commerson,

e lo aiutava nella raccolta e nell’analisi dei campioni» racconta Rossi. I due dormivano nella stessa cabina, e per mantenere il segreto Jeanne evitava il contatto con gli altri marinai e stava bene attenta a non lavarsi o a cambiarsi di abito di fronte a loro. A bordo aleggiava più di un sospetto. Ma ci vollero due anni perché gli uomini si accorgessero che sotto le vesti ampie e goffe di quel marinaio si celava una fanciulla. Gli uomini in questione, però, non erano gli altri componenti della spedizione, ma gli abitanti dell’isola di Thaiti. La situazione rischiò di degenerare quando, di fronte a una donna così riservata (a Thaiti il sesso era libero), gli indigeni cercarono con modi rudi di vincere la resistenza di lei a darsi.

Ai membri dell’equipaggio delle navi era proibito portare con sé le compagne, ma Bougainville, colpito dalla determinazione di Jeanne, decise di non punire la coppia. I due lasciarono la spedizione nelle isole Mauritius, vicino al Madagascar, dove si stabilirono fino alla morte di Commerson nel 1773.

Per amore delle farfalle. Una passione molto simile a quella di Jeanne aveva mosso, circa un secolo prima, anche la tedesca Maria Sibylla Merian. Fin da piccola Maria era affascinata dagli insetti, tanto da scegliere di trasferirsi ad Amsterdam per studiare le ricche collezioni olandesi. Figlia di pittori aveva imparato a disegnare farfalle, e quando, nel 1699, decise di lasciare gli agi della Vecchia Europa per la vita microscopica del Nuovo Mondo, aveva già all’attivo due libri, con oltre 100 incisioni. Consapevole dei rischi di quel viaggio. Maria fece testamento il 23 aprile. Due mesi dopo, in compagnia della figlia, salpò.

Per il Suriname, colonia olandese dalla quale provenivano molti degli insetti che avevano colpito la sua immaginazione. “Sono rimasta in quel Paese fino al giugno del 1701” scriverà nei suoi racconti di viaggio. “Sono tornata in Olanda perché quel clima era di un tale calore che non andava bene al mio fisico. Più che averlo deciso, sono stata costretta a tornare”. Con il trattato Metamorphosis, pubblicato nel 1705. Maria Sibylla Merian entra a pieno titolo nella schiera degli esploratori scienziati. Ma pubblicò il volume a sue spese, e le vendite le permisero solo in parte di quelle sostenute per il viaggio.

Una scusa per partire Jeanne e Maria erano partite con uno scopo preciso. «spesso però le esploratrici viaggiavano con il solo desiderio di viaggiare». Lo sbigottimento degli uomini, allora, cresceva a dismisura. Tanto che ancora negli Anni ’80 del secolo scorso, Freya Stark, una delle più grandi esploratrici del Novecento scriveva a proposito dei suoi viaggi nei Paesi arabi: “Consiglio a chi non vuole trovarsi di fronte a visi corrucciati dagli addetti ai passaporti, di partire con una qualifica di entomologo, antropologo o di qualsivoglia ‘ologo’ che reputi adatto e propizio”.

Come lei, anche l’austriaca Ida Pfeiffer (1797-1858) per viaggiare. Orfana di padre, all’età di 22 anni Ida fu costretta dalla madre a sposare un avvocato. Divorziò presto, ma solo quando i figli diventarono autonomi Ida poté assecondare i il suo desiderio di ragazzina: vagabondare per il mondo. Aveva già 45 anni: era una signora non ricca, ma borghese. E per partire aveva bisogno di una scusa. «La trovò, come molte altre viaggiatrici in un “pio” pellegrinaggio in Terra Santa». Da allora non si fermò più. Al viaggio in Medio Oriente ne seguì un secondo in Islanda e un terzo in Sud America, dove trascorse qualche tempo con gli indios Puri dell’Amazzonia. Attraversò poi il Pacifico (rimanendo perplessa di fronte ai costumi sessuali delle tahitiane) e giunse in Cina. Si spostò quindi in India, raggiunse l’Iraq e poi andò in Russia. Rientrò a Vienna nel novembre 1848. ma la sua avventura più grande non era ancora terminata.

I tagliatori di testa Pubblicando il racconto del suo viaggio, Ida ottenne i soldi per ripartire. Scelse Sumatra e il Borneo: la terra dei Dayak, i tagliatori di teste. Ignorando gli inviti alla cautela, si addentrò nella foresta, dove restò per 6 mesi.

«La meraviglia dell’incontro fu tale per lei quando i Dayak, che non avevano mai visto l’uomo bianco».

Appese al soffitto delle capanne c’erano le teste tagliate dei nemici. “La carne era mezza rinsecchita, le labbra e le orecchie incartapecorite” raccontò la Pfeiffer nel libro che scrisse al ritorno. “La bocca spalancata lasciava orrendamente vedere le mascelle. Una testa aveva gli occhi aperti che si intravedevano, rientrati nelle orbite. I Dayak le tolsero dalla rete con la quale le avevano appese per mostrarmele. Fu uno spettacolo orribile che non si cancellerà mai dalla mia memoria (…) Io rabbrividii, ma non potei fare a meno di riconoscere che noi, lungi dall’essere superiori a questi selvaggi tanto disprezzati, valiamo ancora meno di loro (…) Con le teste sacrificate all’ambizione e al potere di moltissimi europei potrebbero essere ornate non poche miserevoli capanne, ma interi saloni di palazzi immensi”.

Dal bruco alla farfalla

Un’incisione di Maria Sibylla Merian (1647-1717). Come nel suo stile, gli insetti sono illustrati in tutte le loro fasi della del loro ciclo vitale.

Una donna irrequieta, dalla francia al tibet

A due anni, Alexandra David.Nèel (foto) scappò di casa per vedere fin dove poteva spingersi sulla strada che passava davanti al giardino dei nonni. A 5 si allontanò di nuovo, per esplorare il vicino bosco di Vincenne, vicino Parigi, dove era nata e viveva con gli austeri genitori. A 18, le fughe ripetute l’avevano portata a visitare mezza Europa. I genitori rinunciarono a farne una madre di famiglia e lei, a 23 partì per il suo primo grande viaggio nell’Estremo Oriente.

Città proibita. Alexandra trascorse fra Tibet, Nepal e Cina più di trent’anni della sua lunghissima vita (morì centenaria, nel 1969), attratta dal misticismo e dalla religiosità Buddista.

Nel 1924, vestita da mendicante, raggiunse Lhasa, capitale del Tibet, il cui accesso era vietato agli stranieri. Tornò definitivamente in Francia a 78 anni. Nel 1973 le sue ceneri sono state disperse nel Gange.

Un pasto frugale

Marguerite Harrison (1879-1967), giornalista e viaggiatrice americana, condivide il pasto con i Bakhtiari, un popolo nomade dell’Iran.

Ida Pfeiffer. Iniziò a viaggiare a 45 anni.

Esploratrici, ma di classe

In Africa, Alexandrine Tinné portò con sé anche un pianoforte. Alcune viaggiatrici infatti non rinunciavano alla comodità.

Nell’800 l’inglese Mary Henrietta Kingsley viaggiava in Africa con un abito accollato tutto nero, che spaventava a morte gli indigeni.

Nessun commento:

Posta un commento